※本記事はプロモーションを含みます。

「NVIDIA(エヌビディア)はもう高すぎる?」そんな不安を抱える投資家は少なくありません。

しかし、NVIDIA株の推移を25年という長期スパンで見ると、単なるブームではなく「圧倒的な実需」に基づいた成長であることがわかります。

本記事では、編集長が2026年最新の市場データに基づき、CUDAとは何かという技術的基礎から、次世代チップ「Rubin(ルビン)」がもたらす10年後の将来性までを徹底解説します。

この記事の3つのポイント

- 25年の推移:GPUから「AIプラットフォーム」への進化。

- 最強の堀:CUDAによる開発者の囲い込みが利益の源泉。

- 将来性:2026年以降はBlackwellからRubin世代へ。

What:GPUとCUDAが「AI時代の石油」と呼ばれる理由

NVIDIAの強さを語る上で欠かせないのが、GPUとCUDAです。

GPU(画像処理装置)は、大量の計算を同時にこなす「並列処理」が得意です。これがAIの学習に最適だったのです。

さらに、2006年に公開されたソフトウェア基盤「CUDA」により、世界中の開発者がNVIDIAのチップを自在に操れるようになりました。

編集長の分析では、競合他社がハードウェアで追いつこうとしても、この「開発者が離れられないソフトウェア環境(エコシステム)」こそが、NVIDIAの真の強みです。

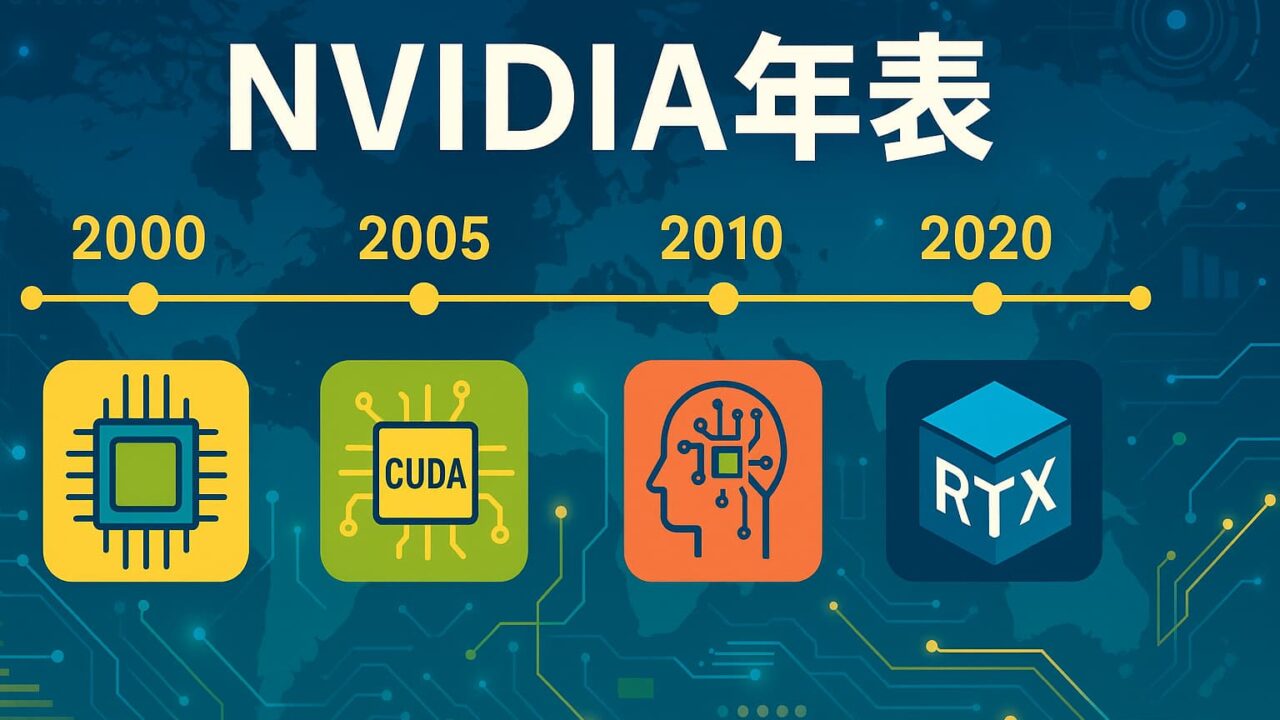

How:2000〜2025年の進化と株価インパクトの軌跡

NVIDIAの歩みを5年刻みで整理しました。注目すべきは、収益構造の変化です。

| 期間 | 主要トピック | 市場の影響 |

|---|---|---|

| 2000–2005 | GeForce 2 誕生 | PCゲーム市場を独占 |

| 2005–2010 | CUDA 公開 | AI研究の基盤が完成 |

| 2010–2015 | Kepler世代 | データセンター需要の芽生え |

| 2015–2020 | Turing(RTX)・DLSS | 仮想通貨・AIのダブル需要 |

| 2020–2025 | Hopper・Blackwell | 生成AI革命で時価総額トップ級へ |

最新の市場データを見ると、2020年までは「ゲーミング」が主役でしたが、現在は「データセンター」部門が収益の8割以上を占めています。

Why:バブルではない。強固な「実需」とキャッシュフロー

NVIDIAの株価を「バブル」と呼ぶ声もありますが、財務状況を見ると印象が変わります。

ITバブル時と異なり、NVIDIAは莫大なフリーキャッシュフローを創出しています。

- 圧倒的シェア:AI学習用チップでシェア90%以上。

- 高利益率:営業利益率が50%を超える驚異的な収益性。

- 次世代への投資:収益をさらに次世代のRubin開発へ投入。

このように、稼いだ資金を即座に次世代技術へ投資し、競合との差を広げる「勝利のループ」が完成しています。

🚀 「あの時買っていれば…」を繰り返さないために

NVIDIAのような成長株は、1株(現在約2万円台〜)から少額で購入可能です。

松井証券なら、米国株の取引手数料が業界最安水準。今すぐ準備を整えましょう。

※口座開設は無料。最短即日で完了します。

将来予測:2026年「Rubin」世代と10年後の展望

2026年、NVIDIAは新たなアーキテクチャ「Rubin(ルビン)」を投入する予定です。

これまでの「学習」から、AIが実際に判断を下す「推論」の市場へと需要がシフトしており、Rubinはその効率を劇的に高めます。

編集長の視点では、NVIDIAは単なる半導体企業から、自動運転・創薬・ロボティクスを支える「インフラ企業」へと変貌を遂げています。10年後、NVIDIAの技術は水道や電気のように欠かせないものになっているでしょう。

初心者が失敗しないための「NVIDIA投資戦略」

「今から一括で購入するのは怖い」という方は、ドルコスト平均法を活用した積立投資が有効です。

新NISAの「成長投資枠」を利用すれば、利益に税金がかかりません。短期的な暴落に一喜一憂せず、AIの長期的な成長に賭けるのが賢明な判断です。

🔎 第二のNVIDIAを見つける「選球眼」を養う

10年前のNVIDIAを見つけるのは困難ですが、「成長の法則」は本から学べます。

投資のプロが選ぶベストセラーで、次の爆上がり銘柄を探すヒントを得ませんか?

![]()

まとめ:一生モノの銘柄として見極める

NVIDIAは25年かけて「GPUの会社」から「AIの心臓」へと進化しました。

2026年以降も、BlackwellやRubinといった盤石のロードマップが控えています。

最新のデータが示すのは、AI市場の拡大はまだ始まったばかりだということです。技術と投資の両面から、この世紀の成長企業に注目し続けましょう。